近年来,随着公众健康意识的不断提升,互联网已成为健康科普传播的主阵地。医务人员借助新媒体渠道,以更加直观、生动的方式向大众传递健康知识,一定程度上缓解了健康资源不均的问题。

然而,在健康科普内容井喷的同时,也出现了一些乱象。这不仅背离了健康科普的初衷,也损害了医疗卫生行业的公信力。在此背景下,近日,国家卫生健康委、国家中医药局、国家疾控局近日联合发布了《医务人员互联网健康科普负面行为清单(试行)》,旨在规范医务人员在互联网平台的科普行为,推动健康科普回归科学、专业、可信的轨道。

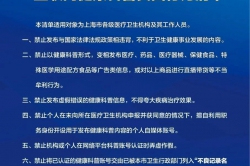

图片来源:国家卫健委官网

01聚焦新问题

《医务人员互联网健康科普负面行为清单(试行)》共列出十项禁止性行为,涵盖了内容真实性、行为规范性、身份真实性、行业伦理等多个方面,为规范医务人员网络科普行为提供了清晰指引。

而在此基础上,一些条款直指当前互联网健康科普中最为突出的几类问题,其中,第二条与第七条的规定尤为值得关注,二者分别针对“隐性营销”与“人工智能滥用”两类新型风险点,具有强烈的现实指向性。

不得以科普之名行营销之实

清单第二条规定,医务人员“不得以健康科普形式违法违规发布各类广告、导流导诊,或通过直播带货等形式推销和销售医药产品、养生课程、保健食品等牟利”。

这一条款的出台,直面当前部分医务人员在短视频、直播等平台上“科普夹带私货”的乱象。现实中,一些医生、营养师在向公众讲解专业知识的同时,有意或无意地将特定产品、所谓“独家定制课程”等嵌入内容之中,使得科学传播与商业推广的界限日趋模糊。此种行为不仅干扰用户判断,更可能因其专业身份背书,放大对消费者的误导效应。

从行业治理角度看,该规定有助于重新锚定医务人员在公共传播中的角色——其核心身份应是专业、客观的知识传播者,而非以营利为导向的销售方。明确这一界限,既是对医学伦理的坚守,也是对公众信任的维护。对广大用户而言,此举有望从源头上压缩因商业利益驱动而滋生的不实宣传空间,进而提升互联网健康科普内容的整体公信力与获得感。

防范AI滥用风险

同样值得关注的是,清单第七条特别指出,医务人员“不得滥用人工智能技术,发布未经核准真实性、科学性,或未添加显著人工智能生成合成标识的健康科普内容”。

随着生成式人工智能技术的快速普及,AIGC在健康科普领域的应用日益广泛。技术虽然显著提升了内容产出的效率,但也伴生着质量良莠不齐、事实核查缺位等现实问题。一些未经过专业审核,甚至存在错误的AI生成内容,被冠以“专家解读”之名广泛传播,不仅扰乱了健康信息环境,更对公众认知与健康决策构成潜在威胁。

该条款不仅是对技术应用提出规范,更是对健康科普“科学性”这一根本原则的再次强调。它向行业传递出明确信号:技术工具可以用于辅助创作、提升传播效能,但绝不能替代医务人员的专业审核与判断责任;科普形式可以与时俱进、灵活创新,但其内容的真实性与准确性不容妥协。在人工智能时代,坚持专业主导、人机协同的科普路径,才是可持续且负责任的选择。

总的来说,该清单的发布实施,为医务人员开展网络科普划定了清晰红线,在技术快速迭代、传播形态日益复杂的今天,守住科学底线、维护专业信誉,仍是健康科普工作不可动摇的根本。

02监督与引导并重

在《通知》的政策解读中,相关部门除了明确负面清单之外,也特别强调要“鼓励、支持医务人员依法依规以多种形式积极开展线上、线下健康科普”。这表明监管的初衷并非限制科普发展,而是为了营造更加规范、有序、健康的科普环境。

从行业发展的角度看,负面清单的出台将推动健康科普从流量驱动转向质量驱动,有助于树立行业标杆,提升整体科普内容的专业性与公信力。对广大健康消费者而言,负面清单的实施意味着未来在互联网上接触到的健康科普将更加纯净、可靠。随着虚假宣传、夸大疗效等内容的减少,公众健康消费行为也将更加理性。

与此同时,规范的科普环境也有利于优质健康产品与服务脱颖而出。在去营销化的背景下,真正具有科学依据、临床价值的产品将更受市场认可,推动大健康产业从营销竞争回归价值竞争。