文丨周晓宇

48.5%成年人正经历睡眠困扰!

这是中国睡眠研究会的最新数据,相当于每两人中就有一人存在入睡困难、夜间易醒等问题。在这样的背景下,睡眠保健品因为具备可携带性、体积小、服用方便等优点,成为消费者最直接的助眠选择。

观研报告网数据显示,未来睡眠保健品市场的规模将越来越庞大,预计到今年,我国睡眠保健品市场规模有望接近 800亿元。

2025年的睡眠健康市场,正以远超行业平均的速度狂奔。

首先在政策层面,《“健康中国2030”规划纲要》明确提出“加强睡眠健康管理”,北京、上海等地将失眠症治疗费用纳入医保报销范畴,为行业提供了制度保障。

需求端则呈现两极分化:一线城市白领群体因高压工作催生“助眠刚需”,三四线城市则因健康意识提升逐步释放潜在市场。

与此同时,代际需求两极分化,银发经济与Z世代双轮驱动市场。

银发市场增速领跑:65岁及以上人群睡眠困扰率达73.7%,显著高于其他年龄段,对应带来的是2024年中老年助眠保健品销售额同比翻三倍。今年上半年,中老年助眠保健品销售额更是同比增长300%。

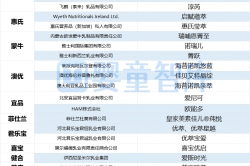

Z世代定义新消费范式:90后、00后贡献褪黑素市场70%销量,他们更倾向选择软糖、口喷等零食化产品。此外,儿童助眠保健品销售额今年上半年同比激增166%,家长更关注“身高管理+睡眠辅助”的复合型产品。

更重要的是,消费者对助眠产品的需求已从“改善睡眠”向“睡眠+健康”延伸,带动睡眠管理向全场景渗透。

根据魔镜洞察数据,2024年天猫平台“睡眠+降血脂”“睡眠+抗衰”“睡眠+减脂”等复合功效产品销量增速均超80%。例如,以岭怡梦饮料通过添加GABA和茶氨酸,实现“调节血脂+改善睡眠”双效合一;元气森林推出的“超级燃”饮料,则主打“助眠+燃脂”概念。

更多产品也在从传统片剂向软糖、饮品等“零食化”形态转型。例如汤臣倍健褪黑素软糖、Vitafusion GABA软糖等产品便通过“口感友好+便携社交”优势,抢占年轻消费者心智。

在国民健康意识觉醒与睡眠困扰加剧的双重驱动下,睡眠类保健食品市场正迎来结构性增长机遇,成为大健康产业中最具爆发力的细分赛道之一。

从消费端看,睡眠健康需求已从 “隐性痛点” 转向 “显性消费”。艾媒咨询的调研数据直观呈现了这一趋势:35.1%的消费者将助眠产品纳入“弹性消费清单”,视自身睡眠状况动态决策购买;另有34.2%的消费者已完成“认知-尝试-复购”的消费闭环,成为稳定客群。

这两组数据叠加,不仅印证了市场的庞大潜在基数,更揭示出睡眠类保健食品正从“小众需求”向“大众消费品”跨越。

值得关注的是,消费者对产品功效的反馈还呈现“中等偏上”的积极态势——在助眠保健食品领域,“效果很好”的评价占比16.7%,“效果还好”的占比达 52.2%,这一数据既高于普通膳食补充剂的平均满意度,也为行业在 “功效升级” 上留下了持续优化的空间,倒逼企业在配方研发与临床验证上投入更多资源。

供给侧的创新则构成了市场增长的核心引擎,目前行业已形成两条清晰的产品开发路径,分别呼应不同消费群体的需求偏好。

其一,是依托 “药食同源” 文化基因的中草药类产品。这类产品以酸枣仁、灵芝等传统中药材为核心,常配伍百合、茯苓等 “药食两用” 成分,通过复方协同实现助眠功效。其核心竞争力在于文化认同——在 “治未病”理念与中医药复兴的背景下,消费者对 “天然草本”的信任度显著高于化学合成成分,产品更容易通过 “传统智慧” 与消费者建立情感连接。

近年来,随着药食同源目录的持续扩容,这类产品在原料合规性与市场教育上的优势进一步凸显,成为中老年群体与 “天然主义” 消费者的首选。

其二,是基于循证医学的成分类产品。褪黑素、γ-氨基丁酸(GABA)、色氨酸、茶氨酸等成分凭借明确的作用机制(如调节神经递质、改善睡眠周期),成为年轻消费群体的 “新宠”。

这类产品更强调“成分透明”与“科学背书”,往往通过临床数据、第三方检测报告强化说服力,精准击中Z世代“相信数据、看懂成分”的消费心理。

值得注意的是,“中西融合” 正成为破圈趋势——部分头部企业将酸枣仁提取物与GABA 复配、灵芝孢子粉与维生素B6结合,既保留草本的天然属性,又借助成分的明确功效加速市场教育,实现“文化信任”与“科学验证”的双重赋能。

除了配方创新,剂型迭代也成为撬动市场增量的关键。第一财经商业数据中心的数据显示,传统颗粒剂因服用场景受限增速放缓,而粉剂、喷雾剂、冲剂等 “场景友好型” 剂型异军突起。

粉剂可搭配牛奶、酸奶食用,适配早餐或睡前场景;喷雾剂通过口腔黏膜吸收,满足 “即时助眠” 需求;冲剂则凭借便携小包装,契合通勤、出差等移动场景。这种剂型创新本质上是对 “碎片化睡眠需求” 的响应,标志着行业从 “功能满足” 向 “体验优化” 的进阶。

其中,睡眠类保健食品市场中,主流的药食同源成分又以酸枣仁、茯苓、百合、龙眼肉(桂圆)、灵芝为代表。魔镜洞察数据显示,龙眼肉的该市场中的增速更是高达795.2%。

酸枣仁

作为助眠原料的 “顶流”,酸枣仁的核心优势在于对 GABA 受体的精准调节——这一受体是中枢神经系统的重要抑制性递质受体,其功能增强可直接缓解神经兴奋,助力入睡。

具体而言,酸枣仁中含有的斯皮诺素能特异性结合 GABA 受体,显著增强其抑制作用;皂苷成分则通过抑制谷氨酸释放,从源头降低神经细胞的过度活跃;黄酮碳苷更能针对性清除睡眠不足时产生的活性氧(ROS),保护负责记忆与情绪调节的海马神经元,从多维度改善睡眠质量。

品质上,河北邢台作为酸枣仁的道地产区,其产出的酸枣仁皂苷含量比普通产区高出 30%,成为高端助眠产品的 “黄金原料”。在产品创新上,酸枣仁深谙年轻人 “轻养生” 需求:与茯苓、百合复配制成的茶包,热水冲泡即可饮用;熬制成膏方则便于随身携带,随时滋补;更有即饮型饮品满足快节奏生活场景。值得关注的是,“酸枣仁 + 益生菌” 的发酵技术,不仅能提升活性物质的含量,更能通过微生物转化提高人体利用率,让安眠效果更高效。

茯苓

中医理论中,“脾虚则气血生化不足,心神失养而失眠” 的逻辑,让茯苓成为安神助眠的经典选择——它归脾经,能补益心脾、安神定志,在归脾汤、安神定志丸等传世方剂中始终占据重要地位。现代科研进一步揭示了其作用机制:茯苓多糖可通过调节肠道菌群平衡,影响 “肠-脑轴” 这一连接肠道与中枢神经的信号通路,间接改善睡眠节律。

云南作为茯苓的道地产区,其产出的茯苓多糖含量高达78.3%~82.6%,比普通茯苓高出约18%。在助眠产品中,“酸枣仁+茯苓+百合”是久经市场验证的高频组合;与灵芝、人参搭配可强化滋补功效;与 γ-氨基丁酸、益生菌复配则能融合传统与现代优势,满足多样化需求。

百合

百合的助眠价值,体现在“养阴”与“安神”的双重功效上——中医认为它能养阴润肺、清心安神,尤其适合缓解因气血亏虚、心肺阴虚引发的虚烦失眠、心神不宁。

在配方中,百合虽非核心成分,却扮演着 “功能性配角” 的关键角色:一方面针对特定体质人群精准改善睡眠,另一方面凭借自带的清甜口感,中和酸枣仁、灵芝等药材的苦味,大幅提升产品适口性,让养生不再是 “良药苦口” 的负担。

龙眼肉(桂圆)

“心主神明,脾为气血生化之源”,中医对龙眼肉的认知直指核心——其味甘性温,归心、脾经,能通过补益心脾,从根本上改善心脾两虚导致的失眠。现代研究则发现,龙眼中天然含有的γ-氨基丁酸(GABA),可直接抑制中枢神经兴奋,帮助缩短入睡潜伏期、延长深睡时间。

主产于福建、广东、广西等南方地区的龙眼肉,在2024年迎来爆发式增长,相关产品同比增速高达795.2%。这一现象背后,与其 “水果” 属性的天然优势密不可分:大众对龙眼作为食材的熟悉度,为其功能化升级降低了接受门槛。目前,龙眼肉的产品形态已从传统龙眼干拓展至茶包、膏方、粥品、糕点等,复配酸枣仁、玉竹、桑葚、党参等成分后,既保留食材本味,又强化助眠功效,成为 “药食同源” 与 “日常饮食” 融合的典范。

灵芝

作为传统滋补品中的 “元老”,灵芝的助眠价值早已被认可——中医认为它能滋养心脏、解郁安神,对长期失眠伴有情绪焦虑者尤为适宜。现代研究进一步发现,灵芝三萜可通过下调CRH(促肾上腺皮质激素释放激素)、ACTH(促肾上腺皮质激素)、皮质醇的信号轴,减轻因压力引发的应激性失眠,从根源缓解神经内分泌紊乱导致的睡眠问题。

如今,灵芝在全球膳食补充剂及国内保健食品、功能性食品中应用广泛:与酸枣仁、黄精等传统成分复配,强化 “固本安神” 功效;与 GABA、茶氨酸等现代成分结合,则兼顾传统智慧与科学创新,适配不同消费群体的需求。

随着《保健食品功能声称管理办法》等政策落地,睡眠类保健食品市场的竞争更将聚焦于“功效可视化”“场景精准化”与“技术壁垒化”。

消费者对“无效成分”的容忍度降低,成分标注、功效验证将成为品牌竞争的核心门槛,具备临床数据支撑的产品将占据更高市场份额;而针对学生、职场人、老年人等不同群体的 “定制化配方”,以及与智能穿戴设备联动的 “睡眠管理方案”,或将成为下一个增长爆点,催生出更多“精准助眠”解决方案。

在这条兼具民生价值与商业潜力的赛道上,能够平衡文化传承与科学创新、精准捕捉消费需求的企业,将有望领跑行业新一轮增长周期。